|

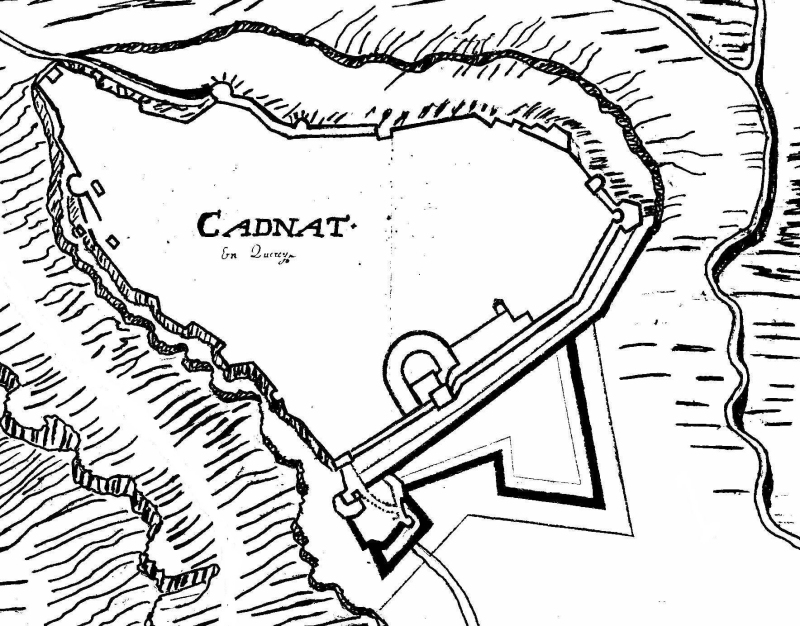

Le site de Capdenac

se présente comme un éperon barré. De toutes parts ce formidable

promontoire rocheux est défendu de falaises abruptes dominant de 120

mètres la rivière Lot qui forme une boucle à ses pieds. Grâce à toutes

ses défenses naturelles, Capdenac fut choisi comme refuge par les

hommes, depuis les temps les plus anciens (plus de 3.000 ans av J.C.).

Capdenac fut en effet certainement un des premiers oppida du Lot à

bénéficier de fortifications.

Le site de Capdenac

ne présente qu’un seul point faible, une bande de terre d’une centaine

de mètres qui relie la partie où se trouve le village, au reste du

plateau. C’est donc ce point faible que les divers défenseurs du site

s’appliqueront à défendre chacun à leur manière, tout au long des

siècles, pour aboutir au système très élaboré qui fut mis en place au

XIVème siècle.

Les premières

défenses de Capdenac furent mises au jour en 1967 lors des tranchées de

conduites du GAZ de LACQ . Ces tranchées révélèrent la présence d’un mur

constitué de gros blocs de pierres, remontant à l’époque gauloise, au

vu des objets découverts sur place. Ce mur était précédé d’un immense

fossé. Les frères Champollion et leur ami Jacques-Antoine Delpon

avaient, en 1816, déjà fouillé cet ensemble, ils y trouvèrent de

nombreux objets antiques contemporains de la guerre des Gaules. Les

frères Champollion et Jacques-Antoine Delpon attestèrent lors de ces

travaux, que Capdenac correspondait parfaitement en tous points, à la

description du site d’Uxellodunum*, qui fut le dernier bastion gaulois à

résister à César, en 51 avant J.C. (voir livre VIII de la Guerre des

Gaules). Les premières

défenses de Capdenac furent mises au jour en 1967 lors des tranchées de

conduites du GAZ de LACQ . Ces tranchées révélèrent la présence d’un mur

constitué de gros blocs de pierres, remontant à l’époque gauloise, au

vu des objets découverts sur place. Ce mur était précédé d’un immense

fossé. Les frères Champollion et leur ami Jacques-Antoine Delpon

avaient, en 1816, déjà fouillé cet ensemble, ils y trouvèrent de

nombreux objets antiques contemporains de la guerre des Gaules. Les

frères Champollion et Jacques-Antoine Delpon attestèrent lors de ces

travaux, que Capdenac correspondait parfaitement en tous points, à la

description du site d’Uxellodunum*, qui fut le dernier bastion gaulois à

résister à César, en 51 avant J.C. (voir livre VIII de la Guerre des

Gaules).

Les premières

fortifications de Capdenac servaient donc à barrer ce passage de 100

mètres, par un grand mur précédé d’un fossé.

Ensuite, ce sont

les Romains qui transformèrent le système défensif de Capdenac, en

réduisant la superficie de la place. Ils reculèrent les fortifications,

et y inclurent une grande porte composée de deux tours circulaires, qui

fut démolie vers 1865 pour élargir le passage de la route.

Les fortifications

romaines semblent avoir été restaurées par les Wisigoths, qui y

apportèrent peu de modifications. L’évolution du système défensif de

Capdenac va avoir principalement lieu au XIIIème et XIVème siècle, et

donneront le plan élaboré dont nous allons voir le détail.

Le système mis en

place est cité en exemple dans plusieurs chartes, où il est même mentionné que Capdenac est la ville « la plus forte d’ici à Lyon ».

Les défenses

étaient donc composées de deux enceintes, séparées par un grand fossé.

Pour accéder à l’intérieure de la ville, il fallait passer par pas moins

de quatre portes et un pont-levis.

La première porte

La première porte

était située dans une sorte d’encoche dominée de tous côtés par les

remparts, du haut desquels les défenseurs pouvaient repousser les

assaillants.

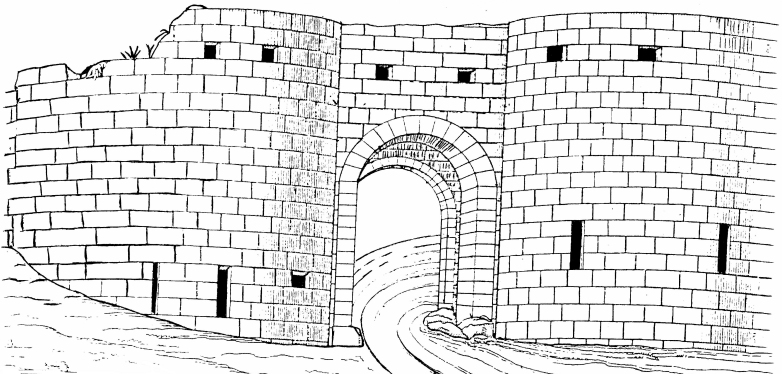

La porte de César :

La porte de César

était le deuxième obstacle à franchir pour prendre la ville d’assaut.

Cette porte avait été conservée depuis l’époque antique, et inclue

dans le système défensif médiéval de Capdenac. Les deux larges tours

circulaires percées de meurtrières en défendaient l’accès. Comme nous

l’avons vu ce fantastique ouvrage fut démoli à la fin du XIXème siècle,

néanmoins, nous possédons un très beau croquis effectué par

Jacques-Joseph Champollion.

Croquis de la porte de César, réalisé par

Jacques-Joseph Champollion

La porte de Gergovie :

C’est la troisième

porte à franchir. Elle constituait avec la porte de César, une puissante

barbacane. Deux meurtrières, ainsi qu’un assommoir servant à déverser

divers projectiles ou liquides sur les assaillants sont encore visibles.

La barbacane avait pour but d’empêcher le maniement du bélier, en ne

procurant pas le recul nécessaire à la manipulation d’un tel instrument

d’assaut.

Le franchissement

d’une barbacane était très difficile, et pouvait causer la perte de

nombreux hommes.

Le pont-levis :

Une fois la

barbacane passée, la première enceinte de Capdenac était vaincue, les

défenseurs pouvaient regagner la seconde enceinte par un souterrain,

dont l’entrée est toujours visible dans le fossé.

La seconde enceinte

était défendue par un grand fossé creusé à même le roc. Pour franchir ce

fossé, un pont-levis fut aménagé, et lors d’un siège, celui-ci

constituait un obstacle majeur.

La porte Comtale :

Après avoir passé

trois portes et un pont-levis, un ultime ouvrage défensif barrait la route

aux assaillants, c’était la porte comtale, qui s’ouvre sur la rue de la

Peyrolerie. Cette dernière porte se trouvait proche de l’habitation du

comte qui commandait la ville d’où son nom.

La citadelle : Une fois la porte

Comtale franchie, les envahisseurs se trouvaient dans la cité, mais là

commençait un autre siège. Capdenac était en effet pourvu d’une

importante citadelle commandée par un donjon, qui domine toujours le

village, de sa terrasse crénelée.

La citadelle

possédait deux enceintes totalement indépendantes des défenses de la

ville. Pour déloger les derniers résistant, il fallait donc franchir les

deux portes des enceintes de la citadelle. Une fois les enceintes de

celle-ci franchies, il restait le donjon, ultime refuge de la ville.

Le donjon :

L’accès au donjon se faisait se faisait

par une porte du deuxième étage, celle-ci est encore intacte

aujourd’hui. On y montait par un escalier escamotable. Même une fois la

citadelle prise, la résistance pouvait continuer dans le donjon. Ce

n’est qu’une fois le donjon pris, que la reddition de Capdenac était

totale.

Un vaste réseau de souterrains servait

également à cacher des vivres et des armes, quelques portions furent

remises au jour, mais non explorées lors de divers travaux effectués

dans le village.

Portes Sud ou

Narbonnaise

Ces portes

disposées en barbacane constituaient le deuxième accès à la cité de

Capdenac. Le chemin qui les traverse n’est autre que la treizième voie

de César, importante voie romaine reliant Narbonne à Limoges. Cette voie

de communication fut pendant de très longs siècles très fréquentée, et on

nous rapporte une amusante anecdote à son sujet : « Ce fut sous

l’évêque Itier et Aymar, abbé de Saint-Martial de Limoges, qu’un

seigneur limousin appelé Simplicius, fit venir de Narbonne des pièces de

marbre pour orner cette église. On les fit passer par Capdenac, comme

étant la route la plus courte, et il est à noter que les soldats qui

gardaient la citadelle de cette petite ville abattirent un pan de

muraille pour les introduire dans l’enceinte de la cité. Le gouverneur

de cette place comptant pour peu de chose une brèche faite à un rempart,

quand il s’agissait de faire une bonne œuvre, en laissant passer des

colonnes de marbre destinées à l’embellissement de l’église que l’on

bâtissait en l’honneur de saint Martial. » On ajoute que « seule

une paire de petites vaches suffirent pour traverser le Lot, et gravir

la longue côte de Capdenac »

Capdenac ne fut

jamais attaqué sur son versant sud bien trop difficile d’accès.

Conclusion

Grâce à son

système défensif très élaboré, la vieille cité capdenacoise ne fut

jamais prise d’assaut. Capdenac connut néanmoins de nombreux sièges,

près d’une douzaine, au cours des siècles.

|

|

|

| Porte Sud |

Capdenac

sous la neige, 2005 |

*L’Association

Pour Uxellodunum à Capdenac reprend depuis 2002 les arguments des

diverses recherches qui ont défendu la thèse Capdenac-Uxellodunum. |